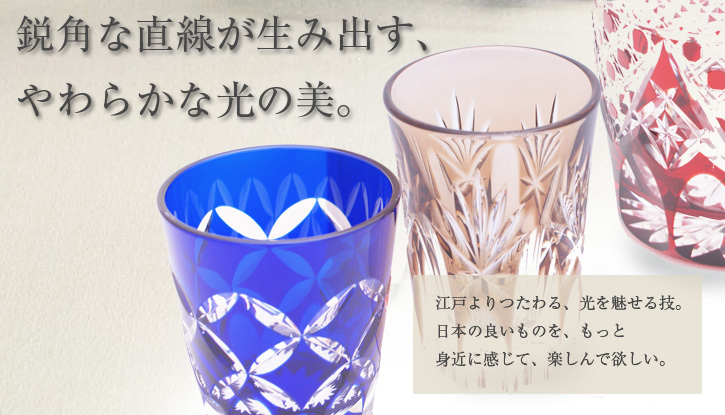

清水硝子

ここ清水硝子は、大正12年に清水直次郎、静枝夫妻が深川にて開業した、東京でも屈指の江戸切子の老舗である。昭和2年に区画整理で葛飾に移って以来、現在に至るまで、手作りによる江戸切子の伝統的技法を守り続けているメーカーだ。

清水ガラスの工場全体の照明は抑えられ、手元がよく見えるようにと、職人それぞれの作業台に裸電球が据え付けられている。つねに凛とした空気が張り詰めている工場内は、真っ白なガラスの微粉が降り積もり、それが裸電球に照らされ、雪のようにも見える。初めて訪れる人はその独特な雰囲気に息を呑むという。

「ガラス工芸の一つ、吹きガラスは、灼熱の仕事だから、ホットワーク。切子は、その反対のコールドワーク、冷たい作業なんですよ」と笑うのは、この道60年以上という清水硝子の工場長の伝統工芸士、三田隆三さん。先代が亡くなってから、社長の清水三千代さんと共に清水ガラスのブランドを守り続けてきた。

清水ガラスの工場全体の照明は抑えられ、手元がよく見えるようにと、職人それぞれの作業台に裸電球が据え付けられている。つねに凛とした空気が張り詰めている工場内は、真っ白なガラスの微粉が降り積もり、それが裸電球に照らされ、雪のようにも見える。初めて訪れる人はその独特な雰囲気に息を呑むという。

「ガラス工芸の一つ、吹きガラスは、灼熱の仕事だから、ホットワーク。切子は、その反対のコールドワーク、冷たい作業なんですよ」と笑うのは、この道60年以上という清水硝子の工場長の伝統工芸士、三田隆三さん。先代が亡くなってから、社長の清水三千代さんと共に清水ガラスのブランドを守り続けてきた。

「被せた色ガラスの厚みは均一じゃないんです。コンピュータや機械じゃ一定の厚みでしか彫れないから、色ムラが出ちゃう、それを見極めて彫っていけるのは、人間だけなんです」

今やカットガラスの世界は、コンピュータによる機械彫りが一般的だという。しかし、透きガラスに色ガラスを被せるのが一般的な日本の切子の場合は話が違う。現代の技術をもってしても、被せる色ガラスの厚みを均等にすることはできないのである。人間が彫った切子と機械が彫った切子の違いは、パッと見はわからないかもしれないが、色ムラに注意して見ると素人でも見分けがつく。手間と時間をかけ、職人が目を行き届かせた江戸切子が、見る者を魅了する理由がそこにある。

ホイールと呼ばれる作業台の前に座ると、穏やかだった三田さんの目はがらりと変わる。年齢とともに集中力は高まってきているという。

「年をとれば目が弱くなるから、必死にやらないと良い仕上がりにならないんですよ。よっぽど、若い人たちの方が良い仕事をする」とその理由を三田さんは笑う。

おそらく、その言葉を額面どおりに受け取る若い職人さんはここにはいない。三田さんのいう「必死」という意味は、彼に余裕がないということではなく、緊張感を持ち、手を抜くなという教えとして受け取っている、そんな雰囲気が、この凛とした空気に表れている。

もう、若手にまかせて引退してもいいんだけどねと言いながら、作業台を離れた三田さんは、また穏やかな笑顔にもどり、作りかけの切子を愛しそうに眺めていた。

今やカットガラスの世界は、コンピュータによる機械彫りが一般的だという。しかし、透きガラスに色ガラスを被せるのが一般的な日本の切子の場合は話が違う。現代の技術をもってしても、被せる色ガラスの厚みを均等にすることはできないのである。人間が彫った切子と機械が彫った切子の違いは、パッと見はわからないかもしれないが、色ムラに注意して見ると素人でも見分けがつく。手間と時間をかけ、職人が目を行き届かせた江戸切子が、見る者を魅了する理由がそこにある。

ホイールと呼ばれる作業台の前に座ると、穏やかだった三田さんの目はがらりと変わる。年齢とともに集中力は高まってきているという。

「年をとれば目が弱くなるから、必死にやらないと良い仕上がりにならないんですよ。よっぽど、若い人たちの方が良い仕事をする」とその理由を三田さんは笑う。

おそらく、その言葉を額面どおりに受け取る若い職人さんはここにはいない。三田さんのいう「必死」という意味は、彼に余裕がないということではなく、緊張感を持ち、手を抜くなという教えとして受け取っている、そんな雰囲気が、この凛とした空気に表れている。

もう、若手にまかせて引退してもいいんだけどねと言いながら、作業台を離れた三田さんは、また穏やかな笑顔にもどり、作りかけの切子を愛しそうに眺めていた。

▲底面から見ると万華鏡のよう。

▲工場長の三田隆三さん。

▲見る人が思わず息を呑む、三田さんの作品。

三代目社長として清水硝子を切り盛りされている、清水三千代さんに、

お話をうかがいました。

お話をうかがいました。

●ご自身のプロフィールについて教えてください。

「二代目の清水一三の長女として、この葛飾に生まれました。家庭の事情から、家を継ぐという意識は、子供の頃から徐々に芽生えてきたように思います。そのために大学卒業後は、当時クリスタルガラスの大手メーカーであった保谷硝子(現HOYA株式会社)に就職しました。ただ、私は江戸切子の職人ではありませんので、本来は職人である私の主人が会社を受け継ぐはずでした。しかし、主人が若くして急逝してしまい、私が経営をまかされることになってしまったんです。

小さな子供を抱えながらでしたから、これまでやってこられたのは本当にまわりの人たちのおかげだと思います。今は長男も手伝ってくれるようになり、なんとかやっています」

「二代目の清水一三の長女として、この葛飾に生まれました。家庭の事情から、家を継ぐという意識は、子供の頃から徐々に芽生えてきたように思います。そのために大学卒業後は、当時クリスタルガラスの大手メーカーであった保谷硝子(現HOYA株式会社)に就職しました。ただ、私は江戸切子の職人ではありませんので、本来は職人である私の主人が会社を受け継ぐはずでした。しかし、主人が若くして急逝してしまい、私が経営をまかされることになってしまったんです。

小さな子供を抱えながらでしたから、これまでやってこられたのは本当にまわりの人たちのおかげだと思います。今は長男も手伝ってくれるようになり、なんとかやっています」

●清水硝子の製品の魅力はどこにあると思いますか?

「やはり、すべてが手作りだということです。大手メーカー時代、先端技術による効率的な生産方法も学ばせていただきました。しかし、同時にその限界も知りました。

清水硝子が、高度経済成長期に多くの同業者が、機械による大量生産に走った中、手作りによる品質を追い求めることができたのは、幸せなことだったと今でも思っています。私たちの製品は、百貨店やデパートには卸していません。工業品ではないので、同じ製品でも色の出方などが微妙に違いますので、均質化を求められても困るという点もあります。そういう意味では、商売として決して楽ではありませんが、一点ごとの違いこそが江戸切子の味わいだし、良さであると理解してくださるお客様が多くいらしてくださるのが何よりの励みです」

清水硝子が、高度経済成長期に多くの同業者が、機械による大量生産に走った中、手作りによる品質を追い求めることができたのは、幸せなことだったと今でも思っています。私たちの製品は、百貨店やデパートには卸していません。工業品ではないので、同じ製品でも色の出方などが微妙に違いますので、均質化を求められても困るという点もあります。そういう意味では、商売として決して楽ではありませんが、一点ごとの違いこそが江戸切子の味わいだし、良さであると理解してくださるお客様が多くいらしてくださるのが何よりの励みです」

●今後の展望やお客様に伝えたいことはありますか?

「江戸切子は、普段使いの食器として、その持ち味が生かされると思っています。食器としては高価かもしれませんが、ぜひ、生活の中に楽しみを加えるような使い方をしてもらえたら嬉しいです。使い方は自由でいいと思います。食器としてではなく、小物入れとして、机の上に置いて楽しまれている方もいらっしゃいます。

そういう意味で、今後は時代に合わせた新しいデザインにも目を向けていきたいと思っています。当社の製品は、すべて手作りによるまぎれもない本物の江戸切子です。ぜひ、一度お使いになってみてください。間違いなく、ご満足いただけると思います」

そういう意味で、今後は時代に合わせた新しいデザインにも目を向けていきたいと思っています。当社の製品は、すべて手作りによるまぎれもない本物の江戸切子です。ぜひ、一度お使いになってみてください。間違いなく、ご満足いただけると思います」

■株式会社清水ガラスの製作工程がご覧いただけます ※音が出ます

7件の商品がございます。