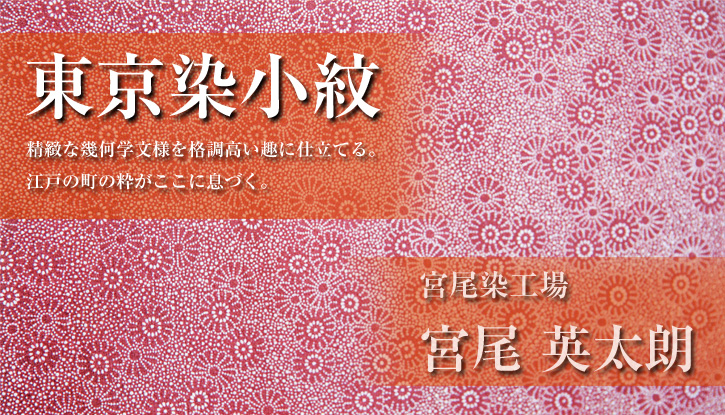

宮尾染工場

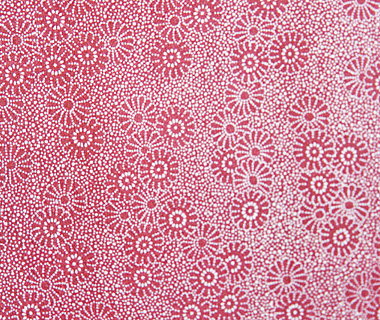

小紋は室町時代にさかのぼりますが、広く小紋が染められるようになったのは、江戸時代です。はじめは、武士だけの裃小紋でしたが、江戸時代の中期には、町人文化の自由で粋な感覚を受け、庶民の間でも用いられ華やかに発展しました。東京染小紋の特徴は、長い伝統、培われた技術によって生み出され、その微細な幾何学も用途淡彩な中にも格調の高い趣を持つところに特徴があります。江戸小紋と一般的にいわれますが、東京染小紋が東京都の伝統工芸としての登録名です。

小学4年生の頃より、先代の仕事を手伝うようになり、高校卒業後は二代目として家業を引き継いだ。

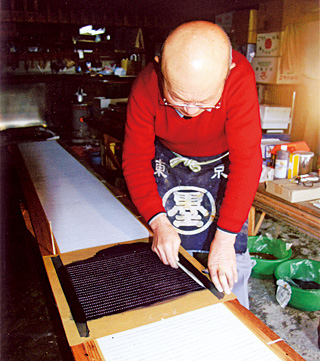

最も重要とされる型付けと呼ばれるその仕事は、長坂に白生地を張り、その上に形紙を乗せ、ヘラで糊を置いていく。そこだけが染まらないことで、模様が浮かぶ。形紙はB4程度の大きさであり、これを位置を合わせながら、ずらして糊を置いていく。一瞬も気を抜けない仕事である。宮尾さんは、捺染糊つくりから、染め、仕上げまで、すべて一人でこなしている。

[平成11年]葛飾区伝統工芸士 認定

最も重要とされる型付けと呼ばれるその仕事は、長坂に白生地を張り、その上に形紙を乗せ、ヘラで糊を置いていく。そこだけが染まらないことで、模様が浮かぶ。形紙はB4程度の大きさであり、これを位置を合わせながら、ずらして糊を置いていく。一瞬も気を抜けない仕事である。宮尾さんは、捺染糊つくりから、染め、仕上げまで、すべて一人でこなしている。

[平成11年]葛飾区伝統工芸士 認定

絹物の染めであれば、着物でも袱紗でもどんな注文もこなします。

昔は、ご近所に多くの染物の職人さんが、いましたが、生活様式の変化に伴い、廃業が相次ぎ、今では、都内でも数えるほどになってしまいました。

昔は、ご近所に多くの染物の職人さんが、いましたが、生活様式の変化に伴い、廃業が相次ぎ、今では、都内でも数えるほどになってしまいました。

▲形紙を合わせ、糊をのせていく。

▲小紋とひと口にいっても、さまざまな柄がある。

▲糊付けされたところは色がのらず、模様が浮き上がる。

昭和16年四つ木生れ

葛飾区伝統工芸士

葛飾区伝統工芸士

※店舗の都合上、ネットでのお取り扱いはございません。お問い合わせは下のフォームから、お気軽にどうぞ。